CONOCE VERACRUZ

La diversidad cultural veracruzana

México es un país altamente rico en una gran diversidad cultural, donde principalmente las tradiciones es lo que más nos identifican, así como la gran diversidad de lenguas tan conocidas y que varían de la cultura que se trate dentro del país, estado o región. La cultura mexicana es muy diversa y extensa, y presenta características específicas por cada región, a pocas horas de una región a otra el panorama puede ser tan diverso que resulta increíble creer que se encuentra uno en el mismo país.

Esta vez nos enfocaremos en el Estado de Veracruz y su enorme variedad cultural con la que cuenta, siendo este un espacio que se irá actualizando poco a poco entre se conozca más del Estado más hermoso del País.

El pueblo totonaco habla variantes lingüísticas pertenecientes a la familia lingüística totonaco-tepehua. Los totonacos habitan a lo largo de la planicie costera del estado de Veracruz y en la sierra norte de Puebla, donde predomina un paisaje montañoso. En Veracruz, los municipios que destacan por su densidad de hablantes de totonaco son: Cazones, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla, Tlahuatlán y Zozocolco.

Entre los totonacas domina la familia extensa. Un nuevo

matrimonio procura vivir cerca de la familia del marido. La herencia de padres

a hijos se efectúa hasta la muerte del padre; cuando esto ocurre se forman

nuevas unidades domésticas. Los totonacas de la Sierra heredan al primogénito;

los totonacas de la costa reparten la herencia en partes iguales entre los

hijos varones. Los hombres de una elevada posición económica suelen tener más

de una esposa. El matrimonio se realiza a temprana edad. El compadrazgo entre

los totonacas crea una red en las relaciones personales y laborales. Hay

compadres de bautizo, de matrimonio, y de sepultura. Se tiene noticia de una

ceremonia para iniciar a un niño a la sociedad totonaca, que es cuando cumple

ocho años. La fiesta dura varios días y se conoce como el banquete de los

compadres, o el “compadres tlacuas”; esta ceremonia está en riesgo de

desaparecer o se realiza clandestinamente.

En el sistema de cargos religiosos están en primer término los fiscales, después los mayordomos y por último los topiles. El topil es un hombre soltero que vigila la iglesia y hace las veces de mandadero; los mayordomos patrocinan las fiestas patronales. Existen de cuatro a ocho fiscales que forman un consejo de ancianos que supervisan las ceremonias, las fiestas y eligen a los ocupantes de los cargos. El escaso prestigio que ofrecen estos cargos los hacen cada vez menos atractivos. Los cargos civiles son el de presidente municipal, secretario (tan importante como el primero), agente del ministerio público, juez auxiliar, juez de paz, tesorero; regidores de hacienda, salubridad, obras públicas, agricultura y educación; y policía. Los cargos se ejercen por tres años a excepción del de secretario que dura más tiempo. Los mestizos tienden a acapararlos. Los jueces y el agente del ministerio público administran la justicia en el interior de las comunidades, en caso de delitos graves se recurre a las autoridades externas.

El sistema de creencias de los totonacas es sincrético; en él se da la combinación de símbolos y de signos reelaborados en mitos, rituales, ceremonias, etcétera, cuyo origen se encuentra en la cultura indígena mesoamericana y en aspectos del cristianismo. El catolicismo de los indígenas totonacos combinó elementos de ambas tradiciones para crear una religiosidad propia; ésta enfatiza la existencia de seres sagrados que tienen dominio sobre aspectos y entornos particulares del mundo, como son iglesias, cuevas o cerros.

Los seres sagrados, como los santos católicos y las imágenes prehispánicas denominadas “antiguas” que tienen poderes mágicos, exigen atención por parte de los hombres; por esto hacen las celebraciones religiosas, a cambio de las cuales ellos retribuyen con salud, buenas cosechas y bienestar en general. Son los curanderos y brujos quienes conocen mejor esta “costumbre” o tradición cultural.

En general, las artesanías totonacas son para uso familiar y

ceremonial. Se confecciona indumentaria tradicional que consiste en faja, blusa

y quexquémitl; gran parte de ella se hace en telar de cintura, y sólo algunas

veces con telas industrializadas; además, en el telar se elaboran servilletas,

manteles y toallas. La fiesta más importante es la del santo patrón; algunos

santos de los pueblos vecinos son llevados a donde se celebra la fiesta

patronal; se realizan actividades deportivas, comerciales y religiosas

(bautizos y confirmaciones). La fiesta dura tres días y termina con un baile.

Una de las características notables de su cocina es la

enorme variedad que consumen de quelites (hierbas comestibles). También

utilizan maíz, frijol, chiltepín verde, tomate pequeño de milpa, yerbas de olor

como el cilantro criollo, epazote y yerbabuena. La gastronomía totonaca se usa

como vehículo para la salud, porque en gran medida, las yerbas que se utilizan

tienen poderes curativos. Los platillos más comunes y famosos son los bocoles,

las tortillas hechas a mano, las espolvoreadas con pipián y los frijoles en

caldo, cocinados con semillas de pipián, chicharrón, chayote o chilchotle

rebanado con epazote.

Sus médicos tradicionales son parteras, curanderos y brujos

indígenas o mestizos. Las parteras auxilian a las mujeres durante la gestación

y el parto; proporcionan cuidados especiales a la madre e hijo mediante baños

de temazcal y plantas medicinales. Ellas creen en la influencia de la luna

sobre las mujeres y en la dicotomía de lo frío y lo caliente; algunas utilizan

fármacos alópatas.

El curandero totonaco conoce el uso de las plantas

medicinales para aliviar los males físicos y mentales, cura el cuerpo y el

alma. Cura a hombres y a animales. Cobra por sus servicios según la enfermedad

y la seriedad del caso; adquiere su oficio por las enseñanzas de un

especialista. A veces sufren la persecución de las autoridades municipales por

recetar sin licencia médica. El brujo posee poderes sobrenaturales que no tiene

el curandero; conoce el uso de las plantas, sabe cómo hacer hechizos y

maleficios. Ha obtenido su poder de fuentes sobrenaturales; puede hacer que una

persona recobre la salud, la pierda y hasta causarle la muerte. Su maleficio

sólo puede contrarrestarlo otro brujo más poderoso. Acusado de tener pacto con

el demonio, sin embargo, suele ser un hombre religioso que se considera a sí

mismo católico. En su casa tiene un altar con flores, figuras de santos,

veladoras y figuras recortadas de papel amate, que representan a los seres

sobrenaturales.

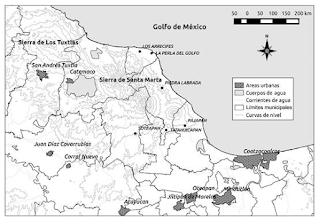

Huastecos de Veracruz

Los huastecos habitan en el noreste de la República mexicana

en una región conocida como La Huasteca, en la planicie costera que se extiende

por el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí. La mayoría de los

teenek de San Luis Potosí viven al oriente del estado, dentro de la cuenca del

río Pánuco. Se concentran mayoritariamente en once municipios, de los cuales

sobresalen Aquismón, Tanlajás, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos,

San Antonio, Tampamolón y San Vicente Tancuayalab. Comparten espacio con

población no indígena y nahuas que ocupan el sur de la región.

En Veracruz se encuentran en dos núcleos principales: uno alrededor de la ciudad de Tantoyuca y otro en los municipios de la sierra de Otontepec. Se localizan en los municipios de Tantoyuca, Tempoal, Tantima, Chinampa de Gorostiza; en Tancoco conviven con comunidades nahuas. En esta población, así como en Chinampa, Chontla, Tantoyuca, Tempoal y Tantima la población teenek rebasa el 50%, mientras que en Cerro Azul y Naranjos sólo una quinta parte pertenece a este pueblo.

El clima que predomina en el territorio huasteco es cálido

húmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual oscila alrededor de

los 23.5°C, con un registro mínimo de 0°C y un máximo de 45°C, y variaciones

diarias drásticas en los meses de noviembre a febrero. La precipitación pluvial

varía año con año en las distintas áreas del territorio, en un rango de 800 a 4

000 mm promedio anual. Las tierras teenek están provistas de una vasta red

hidrológica, compuesta principalmente por una gran cantidad de arroyos

estacionales que alimentan diversos ríos, entre los que destacan el Moctezuma,

el Valles, el Huichiuayán, el Koy, el Puhal, el Tempoal, el Tamuín y el Pánuco.

La variabilidad de condiciones climáticas y altitudinales en

la Huasteca explica la existencia de una diversidad de asociaciones vegetales.

En zonas de alturas de los 50 a los 800 msnm predominan los bosques tropicales

en donde los elementos arbóreos característicos son el ramón, palo mulato,

ceiba, palo santo, copal, frijolillo, zocohuite, jobo, sabino y palo de rosa,

entre muchos otros. En altitudes de los 600 a los 2000 msnm, la vegetación

corresponde a bosques templados con diversas asociaciones de pinos, encinos y

liquidámbar. En una reducida área del noreste del territorio teenek crece un

bosque espinoso en el que ébano cerón y gabilla constituyen las especies

predominantes.

La unidad social básica de los teenek es la familia agrupada

principalmente por lazos de sangre, por lo que se encuentra constituida por el

padre, la madre y los hijos. Las familias extensas incluyen a los abuelos,

yernos, nueras y nietos. Pero las redes de ayuda mutua incluyen también a

amistades y parientes rituales. Los lazos familiares y de vecindad son la base

en la organización de la producción y el trabajo.

La faena es una estrategia de gran importancia en la

cohesión comunitaria. La participación en ella comprende a los individuos de la

comunidad desde temprana edad en trabajos de interés colectivo, así como a

nivel familiar. Las faenas comunitarias son organizadas por los jueces.

El gobierno está relacionado con un sistema de normas y

valores asociados a su concepción del mundo, que rigen, a la manera de leyes

internas, los cargos, requisitos, funciones y formas de elección de las

autoridades. Entre los cargos principales se encuentran el juez o delegado, que

atiende los asuntos civiles e imparte justicia. Entre sus funciones se

encuentra buscar la conciliación entre las partes cuando tienen problemas

considerados como menores, como pueden ser pleitos o robos pequeños. Para ello

tienen como auxiliares a los jueces primero, segundo y tercero. Las faltas de

mayor gravedad son atendidas por el síndico o la procuraduría de etnias del

estado.

Otro tipo de autoridad es el comisariado o presidente de

bienes comunales encargado de los asuntos agrarios. También existen diversos

comités para asuntos de los centros escolares, caminos y salud entre otros. Las

autoridades son elegidas en asamblea, donde se toma en cuenta a las personas

consideradas como mejores ciudadanos.

Su religión es una mezcla de sus antiguas creencias con elementos del catolicismo. Entre las ideas que conforman su religión actual, se encuentra concebir que la tierra es un ser vivo cuya capacidad principal es ser la fuente de todas las formas de vida. Entre sus deidades se encuentran Dhipak, el alma del maíz; Maamlaab, Gran Dueño de la Lluvia y de la Música; Muxi, Señor del Mar; y Kiichoa, Gran Señor del Sol. Mientras que el agua, las cuevas y otros elementos de la naturaleza se encuentran habitados por espíritus que pueden ser benignos o perjudiciales para las personas. En su mitología, al Trueno, se le adjudica el origen de la agricultura y en general de la cultura humana.

La base de la economía familiar es la agricultura,

practicada bajo la forma tradicional de roza, tumba y quema. Cultivan

principalmente maíz, frijol, calabaza, yuca y camote; entre los cultivos de

carácter comercial sobresalen los de caña de azúcar, ajonjolí, arroz y

cacahuate, además de frutales como naranja, plátano, piña y mango. En las

estribaciones de la sierra el cultivo del café representa una importante fuente

de ingresos a la economía familiar. Otras entradas complementarias se obtienen

por la venta de artesanías.

Hasta hace unos años la actividad principal era el cultivo

de la caña de azúcar para la elaboración de piloncillo y la siembra de maíz

para el autoconsumo. A partir de los años setenta del siglo pasado se introdujo

la producción de la naranja, cuya producción ha cobrado una gran importancia en

la región.

Disponen de un solar en el que cultivan plantas medicinales,

comestibles y de otros usos. El acceso a la tierra es limitado, en promedio

cuentan con dos hectáreas. La agricultura es sólo una parte de la economía

familiar, se complementa con ingresos recibidos por el trabajo asalariado de

uno o varios miembros de la familia. Algunos miembros de este Pueblo Indígena

tienen una formación profesional, lo que les permite desarrollarse laboralmente

en sus especialidades.

Uno de los platillos representativos entre los huastecos es

el llamado zacahuil, que es un tamal preparado con masa de maíz, relleno con

carne de pollo, cerdo o res y chile, envuelto en hojas de plátano o de papatla

y cocinado en horno, el cual se consume en reuniones, en fiestas o en días de

tianguis; los bolimes son otro tipo de tamal grande, envuelto en hoja de

plátano, que se consume durante las fiestas; y los bocoles, gorditas de masa,

rellenas de carne, queso o frijoles.

Algunas enfermedades se explican por la intervención de

seres sobrenaturales. Estos padecimientos son tratados por los curanderos

mediante limpias, ofrendas, cantos y en ocasiones danzas y música, dirigidos a

los lugares sagrados. Con ello regulan el equilibrio entre el alma afectada y

la naturaleza. Dentro de la medicina tradicional también es importante la

medicina casera basada en tés y otros preparados a partir de un conocimiento de

las plantas. Pero en caso de mayor gravedad se recurre a un médico tradicional

o a la medicina institucional.

Nahuas de la Huasteca

El pueblo nahua habla variantes lingüísticas pertenecientes

a la familia lingüística yuto-nahua. Los nahuas de Veracruz se localizan en 14

municipios de la región norte Huasteca; 20 de la región centro Orizaba-Córdoba

y en cinco municipios de la región sur Istmo-Coatzacoalcos. Los municipios con

mayor número de hablantes de náhuatl son: Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, y

Benito Juárez en la región huasteca, además de Tehuipango, Soledad Atzompa,

Zongolica y Mecayapan.

La Huasteca veracruzana está inmersa en las provincias

fisiográficas de la Llanura Costera del Golfo, que abarca desde el río Bravo

hasta la zona de Nautla en Veracruz y la de la Sierra Madre Oriental. En la

Llanura Costera del Golfo se encuentra la subprovincia de las “Llanuras y

Lomerios”, que se extiende desde Tampico, Tamaulipas, hasta Misantía, a la que

corresponden parte de los municipios de Chicontepec y Platón Sánchez. La

subprovincia del “Corzo Huasteco” pertenece a la provincia de la Sierra Madre

Oriental e incluye los municipios de Benito Juárez, Chalma, Chiconamel,

Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlán y parte de los municipios de

Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla, Platón Sánchez, Tempoal y

Temapache.

Los climas de estas subprovincias son cálidos-húmedos con

lluvias todo el año y cálidos-subhúmedos con lluvias en verano. La

precipitación pluvial media anual oscila entre los 1 200 y 1 500 mm. En esta

región se registra una temperatura media anual que va de los 220C a los 270C.

Se organizan socialmente a través de un sistema de autoridad

que tiene tres fundamentos distintos: el municipio, la propiedad social de la

tierra y lo que se ha llamado el sistema de cargos.

Su cosmogonía se expresa en diferentes momentos importantes

de su existencia, mediante la celebración de diferentes rituales que marcan,

por ejemplo, el inicio del trabajo agrícola, el estreno de una casa, los

funerales, iniciaciones, matrimonio, etcétera. Según los nahuas de esta región,

el cielo está dividido en dos mitades: una es de Dios y otra del Malo. En el

cielo, Dios les reparte el trabajo; los muchachos siembran maíz, las señoras

hacen la comida, cuidan a los angelitos y lavan la ropa; las viejitas cuidan

los pollos, las flores y abrazan a los niños chiquitos. Los niños maman en las

espinas de los árboles de ceiba que tienen forma de senos. Cuando se muere

alguna persona le ponen maíz, agua y comida, porque cuando va pasando por el

camino de Dios el difunto debe tirar maíz para distraer a los pájaros que lo

quieren picotear. En la otra mitad del cielo manda el Malo, y ahí llegan los

difuntos que mataron o fueron asesinados, los que hacen brujerías y los que

están en dos religiones. El Malo los recibe, avienta a la lumbre a las personas

asesinadas y en el agua hirviendo a los asesinos y a los que hacen daño. Si los

asesinados son muchachos trabajan en colocar el cercado donde viven, limpian el

lugar, mantienen vivo el fuego y ponen el agua a hervir; cuidan a los animales

del diablo, como lagartos y perros grandes, otros tocan el violín.

Los nahuas clasifican a los muertos por la forma en que

fallecen. A los que mueren de vejez, las mujeres que mueren en el parto, los

jóvenes y niños que mueren por enfermedad o brujería les hacen la misma

ceremonia: bañan el cadáver, le ponen ropa nueva al cuerpo y lo acuestan frente

al altar doméstico cubriéndolo con flores, le ponen ceras, veladoras y en un

incensario queman copal. Las personas que van al velorio llevan flores, ceras,

veladoras, maíz, frijol, chile, etcétera. Dentro del ataúd colocan un plato,

una taza, un canuto de carrizo lleno de agua de pozo y con unos xiles, monedas

en una bolsita de tela y una virgen de Guadalupe para que Dios lo reciba bien

en el cielo. Además, realizan una serie de rituales durante la velación y el

funeral. Las mujeres preparan alimentos para los presentes, como enchiladas de

ajonjolí o pollo. Al terminar el novenario ofrecen una comida ritual. Después,

la señora que lavó la ropa del difunto barre de nuevo juntando la basura con la

ropa o la cobija y el petate del difunto y lo deja todo entre la maleza cerca de

la casa para que se pudra. El rezandero y la lavandera cobran por sus servicios

y les pagan con dinero.

Los nahuas veracruzanos consideran que el maíz está vivo

igual que una persona y llora si lo maltratan. Cuando los elotes están tiernos

no deben comerse con sal, porque no se da bien el mateado; también tienen la

creencia de que el kukuchi (huitlacoche) sale porque defecan en la milpa.

Los nahuas realizan el tlamanes, una ceremonia para la

invocación de lluvia que involucra a los miembros de una comunidad, a varias

localidades o a toda una región. Cuando la temporada de secas amenaza con la

pérdida de un sembrado, bañan a San Antonio y le ponen ofrenda y velas; si esto

no es suficiente, piden permiso a la autoridad local para realizar una

ceremonia comunal, y solicitan a otro pueblo que les preste una virgen

reconocida como milagrosa, para ofrecerle una fiesta y ofrendas. Colocan a la

virgen en una capilla adornada y acompañan los rezos con música de violín y

ofrendas. La petición de lluvia dura 8 o 15 días, y todas las noches se

presentan los campesinos ante la imagen para solicitar buena cosecha. Las

ofrendas consisten en ceras, sal, maíz, frijol, nixtamal, refrescos, pan, café,

piloncillo y dinero. Si hay alguna persona enferma, consigue un padrino de

pepentle. Hacen mitote, bailan las viejitas, niños y señoritas. Al terminar el

compromiso regresan la imagen a la localidad que la prestó y llevan las

limosnas, velas y flores que sobraron. Después de esta ceremonia debe llover a

los tres o cuatro días.

La siembra de maíz en la temporada de lluvias se llama

xopaillli y en secas tonamilli. El día de la siembra, la familia realiza un

ritual en el campo, reza y habla con el maíz, y coloca una rica ofrenda ante el

altar. Un mes y medio después realizan la primera limpia de malezas. A los seis

meses levantan la cosecha y la almacenan en la casa. La cosecha debe ser en

temporada de luna llena para que el maíz no se pique. Rocían calidra entre las

hileras (camas) para evitar que se lo coman los insectos.

En municipios como Soledad Atzompa la tala de árboles para

la fabricación de muebles representa la principal actividad productiva. La

migración es una de las consecuencias de las precarias condiciones económicas

en las que viven las comunidades indígenas. Recientemente se ha dado

inmigración a la zona nahua del norte del estado en un área que abarca desde

Tuxpan hasta Tempoal por la llanura costera y Huayacocotla, Benito Juárez,

Ixhuatlán de Madero, Llamatlán y Chicontepec en la zona serrana, pues

intermitentemente llegan campesinos de los estados de Hidalgo y Tamaulipas. Los

indígenas jóvenes tienen mayor movilidad. Las rutas migratorias se dirigen

hacia la zona cafeticultora de Huauchinango, Puebla, y Xalapa, Veracruz, hacia

las zonas ganaderas de Tuxpan y Poza Rica, Veracruz, y de Tampico, Tamaulipas,

hacia la zona cañera de Ciudad Mante y Xicoténcatl, Tamaulipas, y más al norte

hacia la frontera con Estados Unidos.

Los nahuas del norte de Veracruz elaboran productos

artesanales de alfarería, carpintería, cestería, textiles tejidos y bordados.

Las mujeres elaboran textiles y cerámica. En telar de cintura hacen bordados en

punto de cruz, tejen lienzos para mamali, que son un tipo de rebozo de hilaza

blanca con bordados de chizo en uno de los extremos, sobre el lienzo terminado

se bordan con punto de gobelino figuras geométricas y florales; además, tejen

fajas o ceñidores de un solo color o en franjas. Elaboran objetos de alfarería

para uso doméstico y objetos de uso ritual: candeleros, copaleros y juguetes,

utilizando arena de las riberas de los ríos, arcillas y rocas calcáreas. Las

piezas de uso ritual las recubren con tierra blanca y roja. Dejan las piezas en

la sombra para que se sequen a la temperatura ambiente, enseguida las cuecen al

aire libre y después las cubren con madera de jonote, otate y ortiga. La mejor

temporada para la alfarería es en vísperas de día de muertos.

Al decir de los nahuas, el son es de carácter sagrado,

mientras que el huapango es para divertirse. La danza, por su parte, también

juega un papel relevante, pues permite integrar en una misma actividad a

jóvenes y adultos, a niños y ancianos y a hombres y mujeres.

Algunas enfermedades sólo pueden ser tratadas por

especialistas, quienes realizan terapias tradicionales y utilizan plantas

medicinales de la región, combinadas en algunos casos con medicina alópata.

Algunas de estas enfermedades son la pérdida de la sombra, el susto, el daño,

etcétera. Asociada a la ceremonia de “darle de comer a los elotes”, se realiza

el pepentle, que es una ceremonia de curación para evitar los males en las

personas, los objetos de la casa y los animales domésticos. Mediante el

pepentle, el huehuetlaka (especialista), junto con el maíz y los padrinos,

ayudados por los santos católicos y dioses indígenas, capturan la enfermedad o

el mal que pueda haber. Los padrinos sujetan al ahijado mientras que el

huehuetlaka le hace una limpia con dos mazorcas y lo sahúma con copal.

Tepehuas

El tepehua es una lengua emparentada con el totonaco,

integrando ambas lenguas la familia totonaco-tepehua. El tepehua, que tiene

tres variantes lingüísticas, es considerado una lengua sintética o

polisintética, ya que su morfología permite agrupar en una sola palabra

diferentes morfemas, que en otras lenguas corresponderían a palabras independientes.

Las comunidades del Pueblo tepehua se encuentran la sierra

oriente de Hidalgo, en el municipio de Huehuetla, en la sierra del norte de

Puebla, municipio de Pantepec y en Veracruz en los municipios de Ixhuatlán de

Madero, Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán.

En la vida cotidiana, las mujeres se encargan de preparar

los alimentos, cuidar a los hijos, acarrear la leña y el agua, lavar la ropa y

en algunos casos se dedican a algún trabajo que les proporcione ingresos, como

vender frutas silvestres o pan. Los hijos menores, además de sus obligaciones

escolares, suelen ayudar en las labores de recolección y cuidado de los más

pequeños. Los hombres son los responsables del trabajo en la milpa, pero no es

raro que la mujer y sus hijos mayores le ayuden; en general es el grupo

doméstico en su conjunto, también ayudado por otros parientes y vecinos, el

encargado de la producción agrícola. En un solar habita una familia extensa:

los padres, los hijos solteros, los abuelos y los hijos varones casados con sus

respectivas familias.

Los municipios que cuentan con comunidades tepehuas en su

demarcación política mantienen con éstas una estrategia política de vinculación

representada en la comunidad por el delegado municipal, en el caso de Hidalgo,

el presidente auxiliar, en Puebla, o el agente municipal, en Veracruz; esta

figura, principal autoridad administrativa en las comunidades tepehuas, es

apoyada por un secretario, un tesorero y un grupo de policías y topiles.

También existe otra persona que ocupa el cargo de mediador judicial entre la

comunidad y el municipio: el juez. Las autoridades que atienden los asuntos de

la tierra están organizadas en el comisariado de bienes comunales o ejidales,

conformado por un secretario, un tesorero y un consejo de vigilancia. La

asamblea, conformada por autoridades, vecinos hombres y mujeres y, en algunos

casos, el consejo de ancianos, es la máxima autoridad en todas las comunidades

tepehuas.

Si bien las iglesias no católicas son una presencia importante en la región tepehua y sus adeptos se abstraen en mayor o menor medida de la participación en los rituales domésticos y comunitarios, la mayoría de los tepehuas se autodenominan católicos. Los costumbres” que celebran los tepehuas podemos dividirlos en cuatro tipos: los colectivos, referidos a las fiestas patronales y del calendario católico, estrechamente ligado con el ciclo agrícola (que incluyen las peregrinaciones); los que, aunque colectivos, son responsabilidad de cada grupo doméstico de manera independiente a los otros; los relacionados con el ciclo de vida, y los terapéuticos.

Las obligaciones de los cargos religiosos se dividen en mayordomías y capitanías, las primeras con responsabilidad en el culto a los santos (el santo patrono) y otros seres supra humanos que habitan el mundo, y las segundas en la celebración del Carnaval. Los tepehuas afirman que en los ríos, pozos y manantiales habita la Sirena. En años muy secos, se le ofrenda a esta deidad acuática para que lleguen las lluvias. En la cosmovisión tepehua, la existencia del mundo es el resultado de un acto divino de creación y está dividido en tres planos: el celeste, el terrenal y el infraterrenal, poblados todos de seres divinizados, con los cuales el tepehua mantiene una fuerte interdependencia. El sol y la luna son entes muy importantes en la cultura tepehua.

El imaginario tepehua representa a los truenos como hombres viejos, vestidos

con mangas o capas de hule, cuyos bastones, al ponerlos en la punta de sus

pies, producen los relámpagos y el trueno. De acuerdo con la cosmovisión

tepehua, algunos espacios terrestres están dotados de cierto poder mágico, como

los cerros, la milpa y el cementerio.

El modo tradicional de subsistencia de los tepehuas lo

constituye el trabajo agrícola. Casi siempre una parte de la cosecha se vende

para obtener dinero, con el cual compran mercancías industriales o productos

que no se obtienen en la localidad. La producción de café también se destina a

la venta, aunque ésta es cada vez menos importante debido a la caída del precio

internacional del aromático. La naranja ocupa un lugar menor al café y está

también sujeta a la variación de la oferta y la demanda nacional e

internacional. En algunos lugares se siembra caña de azúcar, con la que se

produce piloncillo y aguardiente, industria de la que hay evidencias desde la

época colonial en la región.

A nivel doméstico se crían gallinas, cerdos, guajolotes y,

en ocasiones, patos. Algunos tepehuas poseen cabezas de ganado vacuno, pero lo

más frecuente es que la ganadería sea una actividad a la que se dedican los

mestizos de la región. La tríada maíz, chile y frijol son los principales

artículos destinados al autoconsumo, a los que se agregan otros productos

secundarios como calabaza, chayote, camote, ajonjolí y algunos más que se recolectan

en pequeña escala, como aguacate, plátano, papaya, ciruela, guayaba y diversos

tipos de quelites y hongos.

La dieta básica de la gente consiste en tortillas de maíz,

chile y huevo. Salvo ocasionalmente, por ejemplo cuando se invita a alguien a comer,

la carne se reserva para la época de fiesta, donde se preparan platillos y

tamales con carne de cerdo, guajolote o, con menos frecuencia, res. El café se

bebe a cualquier hora del día y suele acompañar todas las comidas; esta bebida

se ofrece como signo de hospitalidad a los visitantes fortuitos, junto con un

pedazo de pan que se compra en las panaderías locales o, en menor medida, en

las tiendas de abarrotes.

A menos que se les contrate para realizar una curación, el

31 de diciembre los especialistas rituales llevan a cabo “un costumbre” en su

vivienda o en los cerros, cuyo objetivo es el agradecimiento y propiciación de

la profesión ritual. A veces durante varios días con sus noches, muchos

curanderos pasan el Año Nuevo entre el humo del copal y la música de guitarra y

violín, frecuentemente acompañados de algunos de sus pacientes que

restablecieron la salud gracias a su intervención.

Para llevar a cabo tanto curaciones como “costumbres”

colectivos, es frecuente que los indígenas de la región acudan a especialistas

rituales de comunidades vecinas e incluso de otros municipios. Los rituales

terapéuticos son llevados a cabo cuando enferma algún miembro del grupo

doméstico, lo que no implica que se rechace acudir a la clínica local. A pesar

de que algunos enfermos acuden solos con el curandero, es importante señalar

que la enfermedad suele ser atendida como un problema del grupo doméstico, de

manera que, aunque la terapéutica se focaliza en quien tiene la dolencia, “el

costumbre” suele implicar la participación de quienes viven con él.

Las parteras suelen ser también chamanas, médicas

tradicionales que, además de conocer cómo llevar a buen fin el embarazo, saben

cómo lidiar con las dolencias físicas y anímicas de las personas y, como

especialistas rituales que son, igualmente conducen “costumbres” colectivos. Entre

los médicos tradicionales se encuentran asimismo los hueseros.

Popolucas

Los alcances económicos, lingüísticos y culturales de las

rutas y circuitos comerciales, entre los cuales se enclavaron las poblaciones

popolucas, trajeron la diversidad y variantes lingüísticas del popoluca y del

propio náhuatl del Istmo. El entorno ecológico y las características de los

patrones de asentamiento que le corresponden desde tiempos de la cultura

olmeca, indican la existencia de poblaciones dispersas y con baja densidad

demográfica de cada asentamiento. El intercambio comercial favoreció, en

perspectiva, la nahuatlización popoluca, en un área donde se veneraba a la

deidad que presidía los intercambios: Yacatehcutli, y que durante la Colonia

fue sustituido por los cristos negros. La diversidad étnica se iba afirmando en

el espacio istmeño, sin afectar las hegemonías que cada grupo lograba imponer a

las que quedaban bajo su control territorial.

Habitan en los municipios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo,

Mecayapan, Pajapan y Soteapan, ubicados en la región sur del estado de

Veracruz, aunque llegaron a abarcar parte del estado de Tabasco. La región

istmeña donde se localizan se encuentra en la zona fronteriza con el estado de

Puebla, entre la división de la Meseta Central-Río Papaloapan y el Altiplano

del sureste. La ubicación estratégica del istmo como corredor intercultural, y

el asentamiento de popolucas a pesar de las presiones étnicas de nahuas por un

lado y de totonacas y zapotecos por el otro, descartan la injerencia hegemónica

de la Meseta Central o la del sureste. Los asentamientos popolucas siguen las

redes fluviales que alimentan al Papaloapan hasta sus propias márgenes

ribereñas.

La región istmeña de Veracruz se caracteriza por un espacio

relativamente plano, que comienza a ser interrumpido por las estribaciones

serranas que corresponden al sistema montañoso de los Tuxtlas, y se asigna como

su punto más alto el volcán de San Martín, con una altitud de 1764 metros. La

franja montañosa ocupada por los popolucas, es conocida como la Sierra de Santa

Martha, y en ella se ubica de manera destacada la población de Soteapan a 499

msnm. Por su lado, Sayula se ubica en la zona más plana a 138 metros de

altitud.

En la actualidad, las descripciones realizadas sobre el

entorno natural en que habitan los popolucas, indican que la gran fractura

ecológica, sin lugar a dudas, se presenta asociada a la expansión petrolera a

fines del siglo XIX, a la ampliación y modernización de las vías de

comunicación y a la nueva expansión ganadera que se ha desarrollado a lo largo

del siglo XX. En el transcurso de un siglo, el colapso forestal se ha hecho

evidente. Contribuyeron a ello tanto la demanda de madera para las obras del

ferrocarril, como los crecientes pedidos de material de construcción de viviendas

en las principales ciudades mestizas y la tala inmoderada para fines de

exportación.

La organización básica de los popolucas es la familia

nuclear. En general practican la monogamia y son escasas las familias en donde

el hombre tiene dos o más esposas y vive con ellas en la misma unidad

doméstica. Generalmente, los matrimonios se llevan a cabo a temprana edad. En

la zona serrana, cuando el varón desea casarse le comunica a su padre la

noticia y éste envía a un “embajador”, que sirve de intermediario ante los

padres de la novia. Durante los primeros años del matrimonio, los hijos viven

con sus padres y generalmente construyen sus casas en el solar de la vivienda

paterna.

Las unidades familiares reflejan la dinámica interétnica

regional. En las zonas de mayor interacción popoluca-mestiza y popoluca-nahua

encontramos familias culturalmente mixtas. Los mestizos optan por mujeres

popolucas y los varones popolucas se casan con mujeres nahuas. El

compadrazgo-padrinazgo se articula al ritual funerario y a las creencias sobre

la vida ultraterrena, ya que es el ahijado quien debe colocar en la mano

derecha del padrino fallecido, una vela para que se alumbren en el camino de la

otra vida. Los lazos de parentesco y compadrazgo generan relaciones de

solidaridad y ayuda mutua, participando en esta última los amigos y vecinos.

Además, se realiza la fajina o faena (trabajo comunitario obligatorio) el

sábado y el domingo, cuando los adultos trabajan en las labores comunitarias.

La máxima autoridad ejidal es la Asamblea General,

constituida por el Presidente del Comisariado Ejidal, el Presidente del Consejo

de Vigilancia, el Agente Municipal y el Juez Auxiliar. Actualmente el Agente

Municipal tiene a su cargo un Comandante, un Auxiliar Municipal que es el jefe

de los seis policías, y un cabo de policía con los que cuenta la Congregación.

Estas autoridades son electas por la comunidad y duran en su cargo tres años.

Debido a un proceso de transformación de la actividad

productiva, que pasó de la agricultura a la ganadería en el istmo veracruzano,

el espacio popoluca también se ha transformado. Se ha contraído la producción

maicera en favor de los cultivos forrajeros y comerciales.

Los ejidatarios popolucas se han visto obligados a rentar

sus tierras a los ganaderos particulares o a los ejidatarios que no se dan

abasto con sus superficies de pastura, por lo que muchos de ellos dependen, a

través del sistema de aparcería de los ganaderos y caciques locales. Sin

embargo, la agricultura sigue siendo una actividad importante para la economía

popoluca.

Los cultivos más importantes son el maíz, el frijol, el

ajonjolí, el arroz y árboles frutales, además de los cultivos comerciales como

el café y la caña de azúcar. La caza y la pesca, dependiendo de la zona de

asentamiento, complementan el sustento.

Los grupos terapeutas de los popolucas son: las parteras,

los hierberos o hierbateros, los hueseros y los curanderos. El grupo más

numeroso corresponde al de las parteras, llamadas en lengua

zoque-popolucasushpincui o po’oicma o po’i. Paralelamente a su profesión, las

parteras suelen dominar otra práctica médica que las define como especialistas,

por ejemplo, la partera con especialidad en caída de mollera y ensalmo para el

ojo, la partera “limpia-espanto”, o aquellas que poseen conocimientos de

hierbatera y curandera; por lo tanto, se les reconoce la habilidad y

conocimientos suficientes para poder tratar diversos problemas de salud, además

de los relacionados con la atención materno-infantil.

Son pocas las artesanías que fabrican los popolucas y éstas

son para uso doméstico. En algunas regiones hacen tejidos de fajas y

delantales, cántaros, comales y cazuelas de barro, además de algunas redes para

la pesca y hamacas.

Las fiestas popolucas están marcadas por el santoral y el

calendario católico, aunque algunas fiestas cívicas han ido ganando terreno,

como el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. De alguna manera las

celebraciones se ajustan al ciclo agrícola y a los ritos de propiciación y

renovación. Las celebraciones principales son las de Navidad y las de Pascua,

además de la tradicional Danza de la Malinche. En cambio, en Sabaneta la fiesta

se asocia con el eclipse de luna y se baila para que no se afecten las

siembras.

Comentarios

Publicar un comentario